ディープテックスタートアップの成長を支援することを目的とし、主にプレシード期、若しくはシード期のディープテック系スタートアップを対象として、総合的な成長サポート(メンタリング、マッチング、経営スキル研修等)を提供する愛知県主催のプログラム「Aichi Deeptech Lauchpad」(以下、ADL)。

2025年度のアクセラレーションプログラムのスタートに先駆け、過去に参加したスタートアップの現在に迫るインタビュー企画をスタートします。今回は、2023年度にADLにご参加いただいた「株式会社Quastella」の代表取締役 CEO 竹本 悠人さんにお話を伺いました。

株式会社Quastella

株式会社Quastella(クオステラ)は、”Make it Alive!”(世界を生き生きさせよう)をMissionとして掲げ、細胞を利用した科学・産業・人、そして、地球全体の未来を活性化させるため、新時代の新しいモノづくりにおける「細胞の品質管理」を支える会社です。

「細胞を製造する未来の産業」を少しでも早く、そして確実に実現するために、名古屋大学の研究成果を軸とした、あらゆるデータ・技術・人を結びつけた先端データサイエンス・AI技術によって、様々な産業の「細胞を用いた新しい挑戦」を支え、今よりもっと細胞が身近な存在となる世の中を目指しています。

公式ウェブサイト:https://quastella.com/

細胞の品質管理を通じて、今よりもっと細胞を身近に

株式会社Quastella(以下、クオステラ)の事業について教えてください。

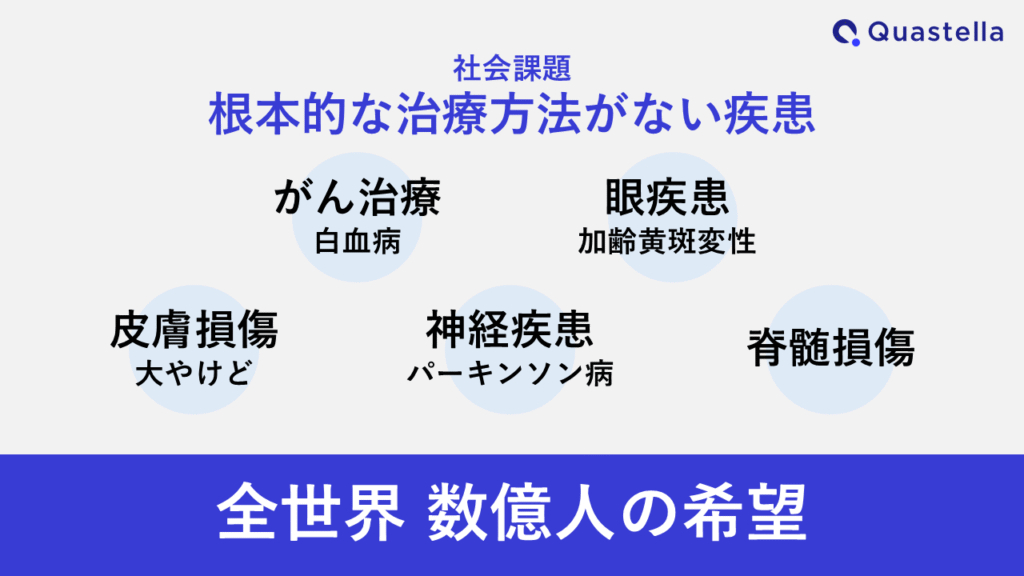

クオステラでは、「細胞の品質管理」を通して、今よりもっと細胞が身近な存在となる世の中を目指しています。「細胞」を活用した産業が発展することで、これまで治療が困難だった疾患の治療を可能にする「再生医療」、環境破壊や食料問題の解決につながる「培養肉」といった、新時代の可能性が広がります。

その中で、“いかにしてその原料である細胞を大量・かつ高品質に製造していくのか”が課題となっています。再生医療の場合、提供される薬にあたるものが「細胞」で、それが安定的に製造・供給される必要があります。私たちは、名古屋大学の研究成果を軸としたあらゆるデータ・技術・人を結びつけた先端データサイエンス・AI技術によって、「細胞を製造する未来の産業」を少しでも早く、そして確実に実現することを目指し事業を展開しています。

「細胞」を活用した産業ですか。

はい。「細胞を使ったモノづくり」という、SFのような未来が近づきつつあります。そんな未来を担うのは、私たちの体を構成する100分の1ミリ程度の「細胞」です。

工業製品であれば、必要な部品を工場で大量に生産していくことになりますよね。細胞の場合も同様に、体の中でしか生きられなかった細胞を工場で大量に製造することが求められます。

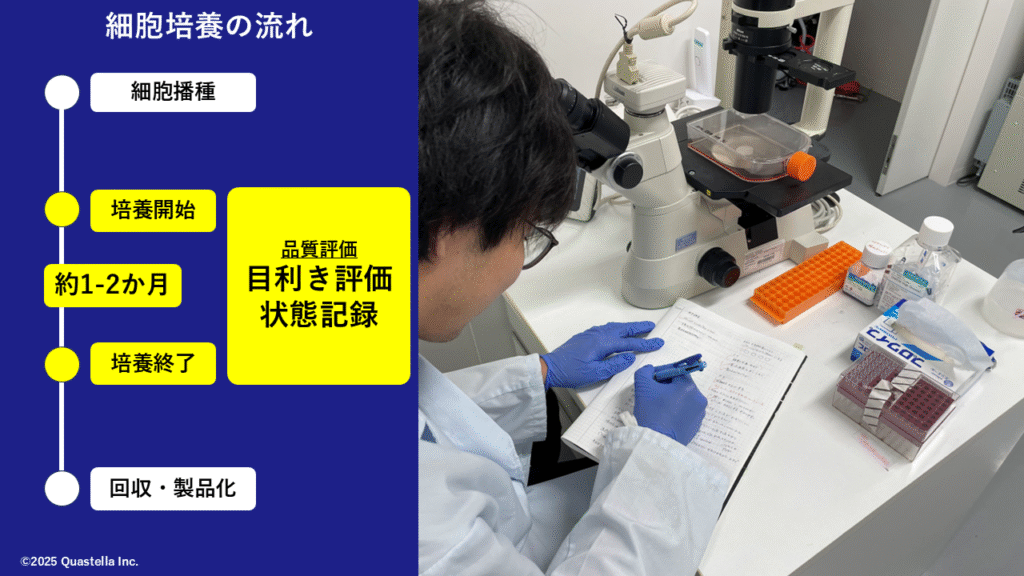

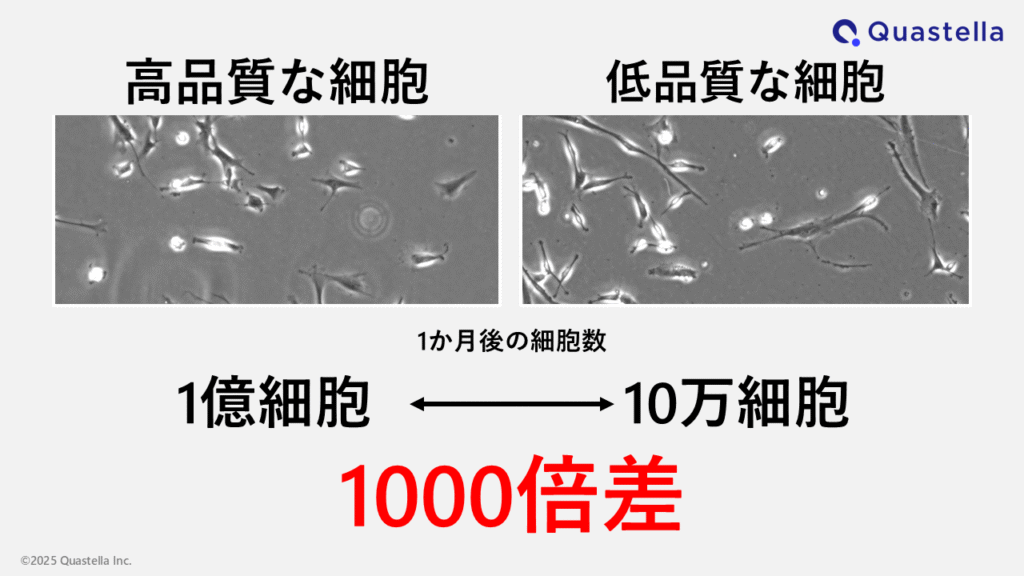

ここの難しさとして、細胞は生き物なので、細胞自身が増えていかないと製品として成り立ちません。そして、生き物であるということは「調子」の良し悪しが存在します。その“細胞の調子”を判断する上で、これまでは顕微鏡で人が目で観察する“目利き”に頼っている部分がありました。この目利きが出来る様になるまでには、最低3年かかるといわれています。

”細胞”への期待に対して、人材育成の3年は長いですね

間に合うのか?という疑問が生まれますよね。いつまでも「未来の話のまま」となってしまう可能性もあります。私たちには、創業時から「製品として届けられないと意味がない」という強い思いがありました。

クオステラでは、この目利きをAIに置き換えられるサービスを提供しています。10億画像以上の解析実績により90%以上の細胞種に適応することができるサービスです。独自の「細胞画像解析を用いた品質評価技術」により、属人的だった品質評価を定量的かつ効率的に進化させることで、「細胞を製造する未来の産業」に貢献したいと考えています。

細胞の分析・評価の難しさ

人の目利きをAIに置き換えるとは、実際どういうことですか

前提として「細胞の分析・評価」というのは非常に難しい技術が必要とされます。例えば、ネジのように常に同じ形をしているものであれば、まず“良いネジの形“としての規格を出し、それに沿った評価をすることができます。

一方で細胞は、不定形かつ生物ですので、まずはそのぐちゃぐちゃした形の中に、「この形の正解はこれだ」というものをうまく定義する必要があります。複雑な情報を複雑なまま解析しなければなりません。アメーバ状の細胞に対して、「この形の正解はこれだ」というものを上手く定義して、複雑な形の情報から品質を予測する。クオステラの技術の中でも、ここは非常に高度な技術となります。

評価については「細胞がどれだけ増えているか」という点において、先生方とAIでほぼ一致しています。一方で、同じ細胞に対して、「1週間後に増えるだろう」と判断する人と、「もうすでに死にかけている」と判断する人がいます。要するに、担当者によってばらつきがあるのですが、AIは同じ評価しか返しません。この点においては、人によって出るばらつきをAIによって抑えることができ、品質評価の標準化を実現できると考えています。

素晴らしい技術ですね。なぜ貴社にそのサービスが作れたのでしょうか。

取締役 CTOであり創業者の加藤 竜司先生は約20年間、名古屋大学でこの分野の研究をしていて、約100施設との共同研究実績があります。また、その過程で、多様な細胞種・培養条件に対応する様々な品質評価手法を確立し、論文等でその成果を発表しております。こういった研究経験が弊社の基盤技術となっており、幅広い細胞種や各製造現場に最適化された評価手法の構築を実現しています。

そもそもここまで多くの研究経験があるのも、加藤先生はとても熱い方で、目利きに頼った再生医療への限界を感じていらっしゃいました。「医薬品にして患者さんを届けるまでが医療」という加藤先生の考えに共鳴してくださった方も多いのかと思います。

再生医療は「1回1500万円」など、高額なイメージがあります。貴社の発展によって、身近になっていくのでしょうか。

まさにそこを狙っていて、最終的には製造コストを落とすことに貢献したいです。現状は品質評価をAIが行い、エンジニアが培養して細胞を作っていくという段階ですが、将来的には培養自体も機械化したいと考えており、自動培養装置を作っているメーカー様と連携もしています。

クオステラでは「細胞培養の頭脳になる」というキーワードを掲げているのですが、そういった機械化・自動化を行うことで、具体的には細胞の製造コストを30%以上削減したいと思っています。細胞の製造・培養に関わる人件費、目利きが出来る人材を育てる人件費を削減することで、再生医療はもっと身近になるのではないかと思います。

細胞を使った産業において、すでに実装されている事例・今後実装が早そうな事例についても聞かせてください。

1つは脊髄損傷を治す治療です。一度脊髄を損傷してしまうと、自分の体の中では治すことが難しいといわれておりますが、この治療により、脊髄損傷後の運動・感覚機能を改善する可能性がある治療が実際にスタートしています。

もう1つはiPS細胞を使った治療です。iPS細胞を使い、加齢によって衰えてしまう目の網膜の機能を改善するというもので、現在臨床試験が進んでいます。

他にも、心筋細胞と呼ばれるものをシート状にして心臓にピタっと張り付けるという、これまでは出来なかったアプローチも進んでいます。「治せなかった病気を治す」というのが再生医療のキーワードとなっていますが、今後もさらなる進化が期待できます。

再生医療以外ですと、冒頭でお話しした培養肉も注目されている細胞製品のひとつです。環境問題に配慮出来る、持続可能な食料として研究が進んでいます。

どの領域でも、「細胞を大量に増やすこと」という同じ課題を抱えています。我々の技術で、様々な産業の「細胞を用いた新しい挑戦」を支え、解決していきたいと思っています。

ADL参加のきっかけと、現在について

ADLに参加しようと思ったきっかけを教えてください。

私は2023年の3月まで博士課程の学生だったのですが、卒業後の同年7月に加藤先生から引き継ぎ、クオステラの社長に就任することとなりました。「社長とは、何をすれば良いのだろう」とふわふわ考えていた部分も正直ありますし、会社の状況的にも資金があまり残っていない状態で、0から立ち上げる一般的な“起業”とは異なっていました。

負債を気にしながら、プロダクトを作る必要があり、かつ人材も集めなくてはいけないという状況の中、2023年7月に投資家から最初の出資を受けました。それで製品の開発を進めることが出来たのですが、資金面・組織の作り方など、まだまだ分からないことだらけのなかで、ADLに応募しました。

ADLへの参加から得たものはどんなことですか。

1つは、「研究開発費」として大きな研究開発資金をいただいたことで開発メンバーを集めることができ、より開発が加速していきました。そしてもう1つ、同じくADLに参加されている経営者の方などとつながりを持てたことがとても大きかったです。チームビルディング、採用、知的戦略など様々な分野のプロフェッショナルの方とお会いしたり、お話を聞かせていただいたりすることで、これから組織を作っていくために必要な知識を得ることが出来ました。

生まれたての経営者として非常に良い勉強をさせていただいて、感謝しています。プロダクトを作らなくてはいけないフェーズで、それに必要な資金とチームメンバー、そして知識。全て助けていただいたと感じています。

プログラム期間中、特にインパクトのあったことはなんですか。

「お客さんはそれを求めていない。」投資家・メンター陣からの的確なアドバイスで、研究者脳からビジネス面で考える大切さに早期に気づけたことが大きかったです。大きな反省から得た学びなのですが、加藤先生も私も「素晴らしい技術をサービスにすれば、売れるだろう」という、研究者脳の部分がありました。しかし、実際のプロダクト作りではその通りに作れないという難しさを痛感しました。

作ったものを早く売らないと資金が尽きてしまう状況で、ADLのプログラムに参加していなければ試作品を作っている余裕はなかったと思います。プログラムの支援をもとにプロダクトのβ版を作ることが出来て、2024年の8月に正式ローンチ後、すぐに数社と契約することが出来ました。

起業家仲間と話をしていると、最初のプロダクトが全く売れずにプロジェクト自体がピボットするということが当たり前の世界ですが、社会に求められているものと、自分たちが提供したい技術のギャップをすり合わせながら進めることができたと感じています。

加えて、サービスを正式にローンチしたことで、会社の成長を具体的に示すことができ、新たな資金調達を得ることにつながりました。

プログラム参加から1年が経ち、クオステラの“現在地”をどのように考えられていますか?

ありがたいことにお客さんに求められつつも、同時にすごく試されているなと感じています。細胞培養というものが生まれてから約100年間、ずっと目利き評価というのが当たり前でした。そこをAIに置き換えるということで、「医薬品の製造現場で使っても大丈夫なのか」という疑いの気持ちを持っている方がいることも事実です。お客さんから信頼を得て、「このサービスは細胞の製造に有用である」という信頼を得ることが出来たら、試されているフェーズから1歩抜け出すことができるのではないかと思っています。

今後の展望 – クオステラが目指す次のチャレンジ

次のチャレンジについてお聞かせください。

「細胞をどう増産するか」という課題が、国内外で顕在化しています。世界的に見てもこの課題を解決するソリューションはまだ出てきておらず、そこにチャンスを感じています。

挑戦するフィールドとしては、台湾に注目しています。台湾では、半導体の受託製造を国策として進めていましたが、バイオテクノロジー分野の発展も国策としてスタートしています。細胞を作る工場がどんどん建っていくフェーズにありますので、国内と台湾の地域で細胞の生産を広めていくことが今のチャレンジです。

また、人の再生医療のほか、動物の再生医療においても挑戦したいと考えています。具体的にいうと犬猫・競走馬の再生医療ですが、細胞を大量に増やして医薬品を作るというのは人間も動物も変わらない過程になりますので、そこをクオステラのサービスで支えていきたいです。

愛知県におけるディープテックがさらに発展していく上で、考えること。

愛知県、名古屋市ではスタートアップに対する支援政策が非常に増えてきていると感じています。ライフサイエンスの領域ですと、まだまだこれから盛り上がっていくことに期待しています。

愛知県には歴史的に重工業系の企業が多く、細胞を扱う事業者はほとんどいない現状があります。関東や関西地域では細胞産業が特に盛り上がっていますが、愛知県もさらに盛り上げていきたいです。

そのためには、協業や連携の可能性も広がると良いですね。再生医療を提供しているクリニックは愛知県内で多数ありますし、そことの連携を探ったり、スタートアップと大手企業の協業で細胞を製造する工場を愛知県に建設したり。ライフサイエンス分野で繋がりが出来ると面白いと思いますし、期待しています。

ADL今年度の参加スタートアップや、それを目指す方、支援関係者へメッセージをお願いします。

まずはスタートアップとして成長する上で非常に大きな意義のあるプログラムがあることに感謝しています。資金面の支援も得られたことで会社として余裕も生まれ、今まで出来なかったことや優先度を下げていた検証も出来るようになりました。ディープテック系の企業は研究開発が非常に重要で、かつその技術が“使える状態”になっていることが理想です。

技術はあるものの社会実装までは出来ていないという企業が多いなかで、その過程を支えるためにADLのプログラムを活用してほしいです。

また、自分の様に生まれたての経営者であれば、プログラムを通じて経営者としての勉強が出来ると思います。同じ2023年度にADLに参加した4社のスタートアップのメンバーからは、プログラム終了後の現在の活躍にも、非常に良い刺激を受けています。

最後に、クオステラでは「再生医療を身近に」というテーマで日々研究・活動しており、必要としている患者さんに再生医療を届けて「治せる人を増やす」ことを目指しています。このビジョンに共感してくれる方と一緒に働きたいので、ぜひ関心を持っていただけたら嬉しいです。