ディープテックスタートアップの成長を支援することを目的とし、主にプレシード期、若しくはシード期のディープテック系スタートアップを対象として、総合的な成長サポート(メンタリング、マッチング、経営スキル研修等)を提供する愛知県主催のプログラム「Aichi Deeptech Launchpad」(以下、ADL)。 2025年度のアクセラレーションプログラムと並行し、過去に参加したスタートアップの現在に迫るインタビューを掲載します。今回は、2023年度、2024年度、2025年度と3年にわたりADLにご参加いただいている「株式会社Helical Fusion(ヘリカルフュージョン)」の代表取締役CEO 田口 昂哉さんにお話を伺いました。

株式会社Helical Fusion(ヘリカルフュージョン)

Helical Fusionは、世界最高峰の核融合専門の国立研究機関である核融合科学研究所の知見を引き継いで、核融合(フュージョンエネルギー)の商用化を目指す会社です。

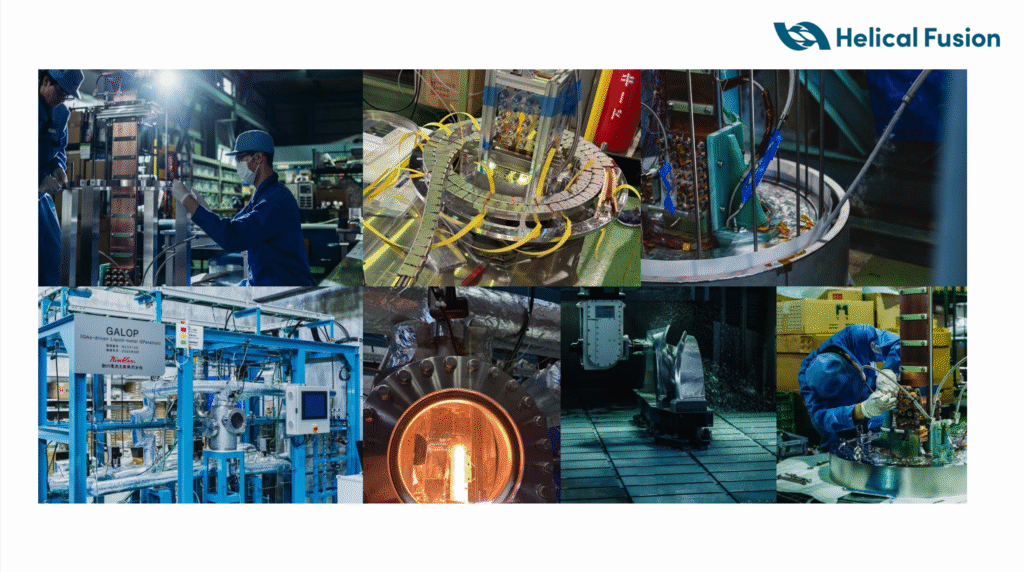

核融合に関する研究分野は多岐にわたりますが、商用化に向けては、全ての要素技術を統合し、核融合プラントとして動かすための「炉設計」の知見・経験が不可欠です。一方、この専門性を有する人材は世界的にも非常に稀有な存在です。

長年、世界の炉設計研究を率いてきた科学顧問の相良教授とともに、CTOの宮澤、副CTOの後藤はこれまで最前線で炉設計研究に取り組んできました。 さらに、国立研究所出身の核融合炉の安全設計のプロフェッショナルや、ビジネス面でも金融・エネルギー事業開発など豊富な経験を持つメンバーなど、世界初の核融合炉実現を確実に進められるコア人材が揃っています。

フュージョンエネルギー産業の最上流とも言える炉設計に強みを持ち、技術でもビジネスでも世界に勝てるチームです。

公式ウェブサイト:https://www.helicalfusion.com/

「日本のエネルギー自給率の低さ」を解決する

“フュージョンエネルギー”?

——株式会社Helical Fusion(以下、ヘリカルフュージョン)の事業内容、この事業を通して、どのようなことを目指されているのかを教えてください。

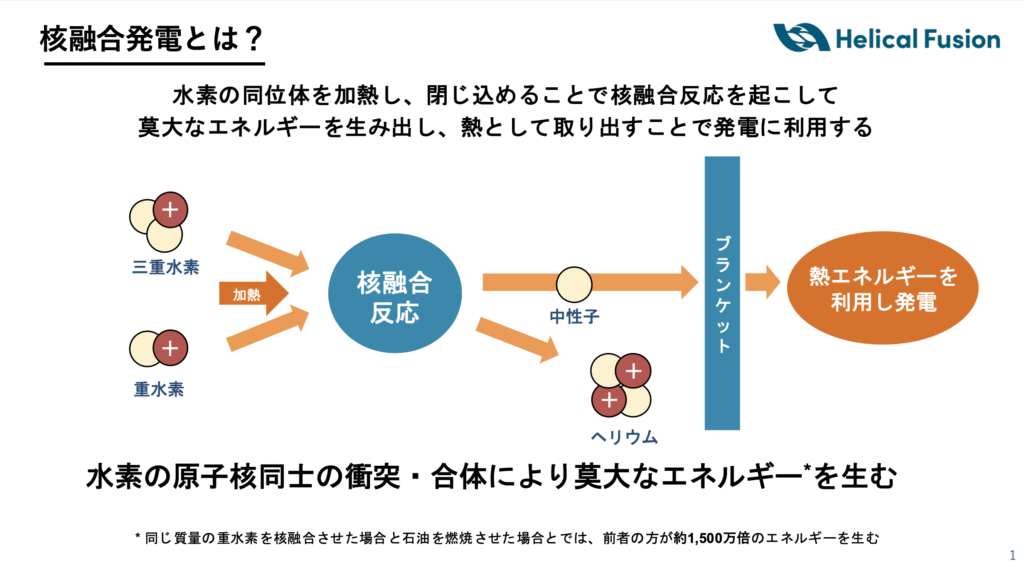

最近では“フュージョンエネルギー”と言うことが多いのですが、核融合エネルギーの社会実装を目指している会社です。「核融合」というのは、太陽や恒星の中で起こっている反応のことです。基本的な概念としては、軽い原子核が融合し、より重い原子核になる際に莫大なエネルギーを放出する原理を指します。我々は、その反応を地球上で人工的に再現し、それをエネルギー源、特に発電に使うことを目指しています。

元々、1950年代に京都大学で発明され、名古屋大学等で長い期間研究開発されていた「ヘリカル型」核融合炉の研究が岐阜県の自然科学研究機構 核融合科学研究所(以下、核融合科学研究所)という国立研究機関に引き継がれ、30年以上研究されてきたのですが、そこから技術やノウハウを引き継ぎ、創業したのがヘリカルフュージョンです。合計約70年、予算にして一兆円に迫る規模が投じられてきた国のプロジェクトの成果を引き継ぎ、実用化によって社会還元しようとしている会社です。

——元々国のプロジェクトとして研究されてきたのがヘリカル型核融合炉ということですが、その実用化をヘリカルフュージョンが引き継いだ背景は、どのようなものだったのでしょうか。

今から5年ほど前、「核融合科学研究所では発電炉を作らず、核融合全般の基礎研究を続けていきます」という方針が同研究所から出されたことがきっかけでした。そこから、その核融合科学研究所に所属していた研究者である宮澤・後藤とともに会社を立ち上げました。

彼らはもともと発電炉を作りたいという強い想いのもと、研究を続けていたメンバーでした。そんな中この方針が決まり、“自分たちだけで会社を作ることは難しいし、これからどうしようか”という想いを抱えていたそうです。そんなときに、たまたま僕が出会うことができて、一緒に会社を作りましょうということになりました。民間化して上手く行く保証は無い中、チャレンジしてみようと研究所を飛び出す覚悟をした2人なので、発電炉を作りたいという気持ちがすごく強かったのだと思います。

——「日本に もうひとつ 太陽をつくろう。」というビジョンを掲げていらっしゃいますね。

このビジョンについては、大きく2つの理由があります。1つ目は、核融合が商用化出来れば、石油や天然ガスなどのいわゆる「地下資源」が無くてもエネルギーが作れることになります。日本のエネルギー自給率が非常に低いという状況の中で、国内でエネルギーが作れることになるというのは、すごく大きな意味を持つと思います。例えばアメリカのエネルギー自給率は100%を超えており、国内で消費するエネルギーを国内で生産できる状態です。一方で日本は、15%くらいの自給率です。僕たちが電気を使えば使うほど、日本のお金が海外に流れていく状態で、構造的にも危ない状況にあります。アメリカが核融合を開発するのと日本が開発するのでは、全然意味が違ってくるなと。

もう1つは、この核融合を社会実装していく為には、物作りの力が必要となります。精密な加工と組み立てが必要となるこの領域は、日本の強みである「技術力」が一番活きる分野だと思っています。日本の強みである技術力を活かして、最も弱い部分であるエネルギー自給率の向上を目指す。これは、僕らだけではなく日本にとってとても意味のあることだと信じています。

日本がもう一度、世界一になる為に。

世界初の実用発電を目指す、「Helix Program」

——2030年代に世界初の「実用発電」を目指す、Helix Programについて教えてください。

今、世界中で核融合発電をどこが最初に実用化するかという競争が起こっていて、2030年代半ばくらいの時期がXデーになりそうだと言われています。

もともと日本は2050年代の実用化を一つの目安としていたのですが、昨年6月、世界に先駆けた2030年代の発電実証を含め、フュージョンエネルギーの早期実現と産業化を⽬指すことを国家戦略として明示しました。

国としても力を入れている中で、Helical Fusionが進める「Helix Program」は、世界で唯一、核融合による”実用発電“を達成する開発計画です。Helix Programが他と一線を画しているポイントは、この「実用発電」という言葉にあります。

多くの場合「発電実証」という言葉が使われているのですが、実はこの表現は、商用化に十分な水準での発電をするのかどうかなどの定義が曖昧で、人によって捉え方がバラバラです。核融合の研究には70年くらいの歴史がある中で、常に「30年後に実現出来る」と言われ続けてきましたが、まだ出来ていません。要するに、実現性についてはまだあまり信用を得られていないのです。そんな状況の中で、発電の定義が定まらず、依然基礎研究を続けている段階にいると認識されれば、産業界や経済界から相手にされなくなると危惧しています。だからこそ、僕たちは「実用発電」という言葉にこだわり、計画を進めています。

——ヘリカルフュージョンではあくまで実用化することを大切にしているのですね。

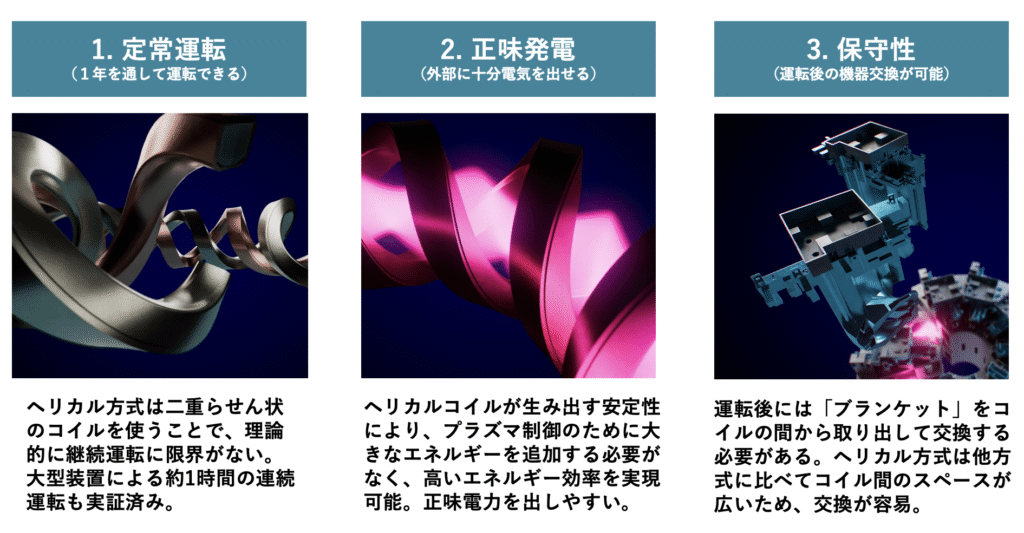

はい。「一般社会で使えるスペックの発電を2030年代に達成する」と宣言していることが特徴ですね。だからこそ、商用核融合炉の要件である「定常運転」「正味発電」「保守性」という3つの要件を満たすことを念頭に置いています。

「定常運転」は一年を通して安定的に運転出来るという意味です。「正味発電」というのは少し分かりづらいと思うのですが、外部に電力を供給できる状態を指します。

核融合発電所の中では設備自体がたくさんの電気を使うので、必要な電気を自分で賄った上で、「余り」が無いと実用的な発電所になりません。この余りが出て、外部に供給できるということが「正味発電」です。「保守性」はプラント稼働後の話になりますが、稼働により傷んでくる内壁の部品を定期的に、なるべくスピーディーに交換できるようにする必要があります。

一年間ずっと動かせる、十分な電気を作れる、部品の交換が出来る、この三つの要件を今ある技術で実現可能なのは、「ヘリカル方式」を用いるヘリカル型核融合炉のみです。弊社の宮澤(CTO)、後藤(副CTO)はもともと別々の方式を研究していたのですが、どうしても三要件を満たせないと考えた末、ヘリカル方式にたどり着きました。他社に目を向けると、「これまで研究してきた方式をなんとか商用展開したい」という方向のアプローチも多い中、私たちはむしろ逆のアプローチで、この「三要件を満たしてちゃんと発電所として成立するのはどれなのか?」ということからスタートしてヘリカル方式に辿り着いています。

——技術でエネルギーを生み出すというソリューションによって、日本はどのように豊かになると考えていますか?

生活へのインパクトという意味で言うと、エネルギー自給率の部分ですね。今後も電気代が上がる可能性が高いと思うのですが、その価格を自分たちでコントロール出来るかどうかという部分にも繋がってきます。

現在は、日本の電気の多くを火力発電で賄っていますが、火力発電の燃料を日本は持っておらず、ほとんどを海外に依存しています。その価格が外交によって大きく変化する可能性がありますし、政治的な問題で海峡が封鎖されて燃料が届かなくなる可能性もあります。

これが核融合を実現し自給率100%になったら、払っている電気代が一緒でも、日本のエネルギー企業が潤い、消費にもつながります。日本国内の経済が回っていく中で、経済の閉塞感を解消すると考えています。

——エネルギー輸出国にもなれる可能性についてもお話されていますよね。

はい。日本では自動車産業が特に大きな柱となっています。一方で、他に基盤となる産業を持っておらず、優れた技術を持ちながらもサプライヤーとしての役割にとどまっている企業も少なくありません。そのため「日本企業の製品」として広く認識されにくい面があります。やはり、完成品としての製品を持つことが、市場のリーダーになるために重要だと感じています。

「エネルギー自給率100%・輸出」という文脈を超えて、僕は日本がもう一度、世界一になれると思っています。先ほども少しお話しましたが、今の日本の経済に閉塞感がある理由の一つとして、「勝ちに行こうとしていないから」だと思います。世界に先駆けて核融合の社会実装を成功させることで、僕たちの世代はもちろん、子供の世代、その先の世代に、良いバトンを渡したいですね。

エネルギーに困らない地球を実現したのは、日本の技術なのだと。そんな誇りを持てるようにしたいですし、なって欲しいなと思います。そんな未来を想像すると、やる気がまた湧いてきますよね。

——田口さん個人としての、この事業への想いについてもお聞かせいただけますか。

もともとは人類と地球の目線で、この事業をやりたいと思っていました。重要なエネルギー資源である天然ガスや石油というエネルギーも、植物が太陽光を吸収して、それが地層の中で凝縮されて、何万年何億年と熟成されて出来たものです。太陽と地球が数億年かけて作ってきたその濃縮ソースを、僕たちは一瞬で燃やして使って、この文明を築いているわけですね。このペースでの消費は到底持続可能ではないですし、地球には相当の負担がかかっています。将来的に、人類が住めなくなることも想定できます。

エネルギーを自分たちで作れるようになると、初めて親の脛をかじらずに自立出来るわけです。エネルギー革命はこれまでにも何度かありましたが、多分この核融合が最後で、人類が自分で生きていけるようになる歴史的な転換点になるなと思っています。人類史と地球史の最後の転換点を目の当たりに出来るかもしれない、そんな事業に関わっていることはとてもエキサイティングだと思っています。

ADL参加のきっかけと、今後の展望 –

ヘリカルフュージョンが目指す次のチャレンジ

——本プログラムには3年連続で応募いただいています。どんなことを期待して、プログラムに参加いただいていたのでしょうか。

応募させていただこうと思った理由は、2つあります。

1つは、新しい技術を社会実装していく中で、日本のどこかにホームというか、地理的な基盤があった方が良いなと思いました。それを考えた時に、名古屋大学発の研究ですし、核融合科学研究所も岐阜にありますから、中部地方、愛知県が良いだろうなと考えました。

もう1つは、この技術を社会実装していくには、ものづくりの力がすごく必要だと考えています。製造・加工の企業さん、プレイヤーの方とどんどんコラボレーション(協業)する必要があります。その意味でも製造業が盛んな愛知県が理想だという仮説で一年目は応募しました。

実際にプログラムに参加してからは、思った通りと言いますか、愛知県の皆さん、運営チームの皆さんが応援してくださっているのをとても実感していますし、心強いです。最近は愛知県に行くとなんだか安心するんですよね。ヘリカルフュージョン・Helix Programについて知っていますと声をかけていただいたり、地域での提携先も増え、仲間が増えてきたり。すごくありがたくて、プログラムに参加するたびにこの輪の広がりを感じています。

——参加期間中に印象的だった(学びがあった)と感じる支援内容はありますか?

たくさんありますが、何よりもその支援を得るための姿勢として、新しくアイデアを思いついたらすぐに相談してみよう!という感じで活用させていただいています。これもご縁ですけれど、運営メンバーでいらっしゃるCIC Tokyoの名倉(勝)さんが核融合工学の研究者だったのです。たくさん助けていただきましたし、皆さんに手厚くしていただいています。

先日愛知県知事とも初めてお会いさせていただいたことも、愛知県とのつながりを強く感じる大きな出来事でした。知事ご自身も認識してくださっていましたし、すごく応援してくれていたので、ADL関係者の皆さんに3年間伴走していただいて、我々も愛知県に根を張り始めることが出来たのだという一つの象徴だったかと感じています。

——愛知県におけるディープテックがさらに発展していく上で、何か思うこと、感じていることはありますか?

ちょうど今日思っていたのですが、愛知県だけで核融合炉が作れてしまう気がしています。愛知県は技術力の高い企業が集積していて、経済も強いですし、自動車中心にした産業がすごく分厚いんですよね。その中には、長年の経験と技術力に加え、事業・財務基盤をしっかり持った創業100年を超える会社さんもたくさん存在しています。

なおかつ、自動車産業だけではこの先難しいのではないかと感じている方も多いという印象です。自動車産業を核にして、技術力・事業・財務基盤が揃う次のビジネスを育てないといけない…という課題を感じている方が多いというのは、新産業創出に向けた機運が高まっているなと思います。さまざまな連携を増やせると思っていますし、そんな愛知県で、ものづくりをしたいと強く思います。

これは弊社に限らず、「新しい技術でこういうことを目指しています」と言っても、最初から受け入れられない事も多いと思います。地域の中で影響力のある方や会社さんとうまく連携しながら、エバンジェリストになっていただくこともすごく大事なのだろうなと思っています。愛知県・中部地方の経済界あるいはその産業界の中で良い影響力を発揮するような方々にまず味方になっていただいて、その方たちと一緒に仲間を集めていきたいです。

——次のチャレンジ、貴社が描く未来像についても教えてください。

まずは実用発電を2030年代に達成する、ということが一つですね。

もう一つのステップとして、2030年、2031年頃には最後の実証実験をするための装置を作って、「もうこれ以上実験することはない」というフェーズまで進めたいと考えています。その為には技術も資金も必要になりますので、一緒にプロジェクトを進められる仲間を常に募集しています。特殊な技術を必要とする領域なので、「うちの技術を使ってください!」というありがたいお声がけをいただくことも多く、心強いのですが、ぜひサプライヤー気質を捨ていただきたいなと思います。

自分たちが主体になってやるぞという想いとともに、今から一緒に同じ船に乗って作りに行きましょう。ぜひ、仲間になってください。